【高价值专利(技术)成果】中国电科院:交直流套管高精度高可靠性状态感知系统

交直流套管高精度高可靠性状态感知系统

完成单位:中国电力科学研究院有限公司

主要完成人:胡伟、谢雄杰、许佐明、罗晓庆、尹朋博、叶奇明、刘泰蔚、蔡广燚

一、研发背景

套管作为输电工程中的核心“咽喉”设备,主要用于在输电工程中将载流导体穿过与其电位不同的设备金属箱体或阀厅墙体,引入或引出全电压、全电流,起绝缘和机械支撑作用,是电能输送的必经之路,也是我国电网的“卡脖子”技术之一。套管运行时受电、热、力、气象环境等多应力、多因素联合作用,运行条件及其苛刻,其运行可靠性直接影响电网的运行安全。

由于套管安装于变压器、电抗器等大型充油类设备上,一旦套管发生运行故障,轻则套管本体损坏,故障严重时将引起变压器起火燃烧,烧毁变压器、阀厅等并损坏临近设备,并导致工程停运,电能无法输送,造成了巨大的经济损失和负面社会影响。我国特高压工程整体运行情况良好,但特高压套管也出现过运行故障,影响了清洁能源的远距离输送。

中国电力科学研究院有限公司已开展的大量研究表明,套管故障呈现“缓慢发展、突然爆发”的态势,但不是无迹可循,在套管从局部缺陷向整体故障发展演化时,会在套管的某个或多个状态参量中表征出来,如套管的介质损耗因数、电容量、局部放电、内部油压力、油中氢气含量和油温等。油纸套管受潮时,介质损耗因数和电容量显著增大;套管过热或过流时,介质损耗因数有明显规律;套管有设计或工艺缺陷时,介质损耗因数、电容量、局部放电阶梯增大;套管内部发生局部过热或放电时,产生的气体会使套管内部油压显著增大。套管在故障早期时,关键参量仅在微小范围内变化,若能实时精确感知套管关键参量,可以预警并提前采取应对措施,是防患于未然的有效手段。

但套管现有状态监测技术存在几大问题和不足,导致监测产品的工程应用效果差,经常出现误报或不报的问题,沦为摆设,甚至影响套管本体运行安全。

1.在绝缘状态参量监测方面

(1)存在末屏安全性可靠性的问题,为了获得套管末屏电流信号,将电流信号线外引数十米再接地,改变了末屏原有的就近可靠接地结构,增大了接地不良、受潮、地电位抬高的风险,也使得测量易受外部雨水或潮湿天气影响,给运行带来极大安全隐患。国内就出现过在运的监测系统末屏装置发生故障导致套管本体绝缘损坏的事故。

(2)存在测量精确性的问题。套管在故障早期、故障发展或温度变化时,介损仅在微小范围内变化,要想精确判定套管运行状态,宜将介损测量精度控制在±0.01%!但现有技术的绝对介损测量精度只能控制在±0.1%,且稳定性较差,只能采用相对法,不能准确有效反映套管运行状态。由于测量准确性和稳定性差,系统频繁出现误报,给运维带来困惑,增加运维成本。

因此,目前套管绝缘状态监测技术存在“测量误差大、抗干扰能力弱,环境适应性差”的问题,无法满足运行要求。

2.在套管油状态参量监测方面

国内外目前在套管油状态参量监测方面刚起步。近几年,有单位尝试油路外引的方法测量油压,采用外循环管道,增大了套管少油、漏油风险,油成分监测需增加补油装置、油泵等配套设备,运维繁琐,存在安全性问题。也有单位尝试无线监测油状态的方法,只能监测油温和压力,套管油中氢气含量监测尚属空白。总体来看,套管油状态监测技术不成熟、不完善。

因此,目前套管运行状态参量值的获得仍然主要依赖周期性停电期间开展的预防性试验。这些试验根据电压等级的不同1年、3年乃至5年开展一次,且以绝缘性试验为主,绝缘试验有问题才取油样做油色谱分析。试验后投运直至下次试验期间,套管的运行状态都无法知晓,成为监测“盲区”,运行期间套管发生运行事故也只能事后解体分析原因。

在电网数字化转型和智能化升级的大背景下,电网设备在积极推进数字化改造,套管由于缺乏有效的监测手段,数字化水平低,成为了制约电网关键设备数字化改造的“短板”。

为了解决上述问题,中国电力科学研究院有限公司历时6年自主攻关,成功研制了“交直流套管高精度高可靠性状态感知系统”。该系统在不改变套管末屏接地方式的前提下,能实现复杂运行条件下套管介质损耗因数、电容量、末屏泄漏电流和局部放电量等套管关键绝缘状态参量,以及内部油压力、油温、油中氢气含量和油中微水含量等关键油状态参量的精确测量,可为高压套管的安全运行“保驾护航”。

二、发明团队介绍

该成果发明团队为中国电科院高压所交流外绝缘与绝缘子技术研究室。

团队长期从事高压交/直流套管研制、试验检测、绝缘诊断及运维关键技术研究,在特高压交/直流高端套管材料配方、结构设计、试验考核、绝缘诊断、状态感知与评估、运行可靠性提升等方面取得了重要的技术突破。团队在套管关键技术研究领域共承担国家、省部级和国家电网公司科技项目20余项,发表论文50余篇,制定国家、行业标准5项,取得发明专利授权26项,其中国际专利1项。

团队牵头完成了国家“863计划”《±1000kV级直流SF6气体绝缘穿墙套管核心技术研究及装置研制》项目,突破了±1100kV直流穿墙套管材料配方、结构设计、制造工艺、试验技术等方面的技术难题,在世界范围内率先成功研制了两种绝缘结构的±1100kV特高压直流穿墙套管,相关技术已反哺应用于±1100kV特高压直流换流变阀侧套管、±1100kV特高压直流穿墙套管、±800kV特高压直流换流变阀侧套管等其他高压套管研制,使我国在高端电工装备研发历史上实现了核心技术引领。

(a)世界首支±1100kV特高压直流纯SF6气体绝缘穿墙套管样机

(b)世界首支±1100kV特高压直流环氧芯体SF6气体复合绝缘穿墙套管样机

图1 团队承担国家“863计划”研制的世界首支±1100kV特高压直流穿墙套管

团队牵头研制了世界首支交流1100kV/3150A环氧树脂胶浸纸油气套管和国内首支1100kV/3150A油浸式油气套管,研制了国内首支±800kV/6500A热管式换流变阀侧套管(图4)。建立了世界上最完备的套管试验技术体系,拥有国内外试验功能最全、试验参数最高的交直流套管电、热及机械性能试验研究平台,可对交流1000kV和直流±1100kV电压等级的套管开展全套型式试验和研究性试验,特别是建立了国际上唯一的特高压交流套管全工况试验研究平台(图5),可开展套管及其监测设备长期运行可靠性试验,为我国特高压套管运行可靠性提升提供了全新的研究手段,推动了国产特高压套管的工程批量应用。

(a)世界首支1100kV交流胶浸纸变压器套管

(b)国内首支±800kV/6500A热管式换流变阀侧套管

图2 发明团队牵头研制了多种特高压交直流高端套管

图3 团队建立了国际上唯一的特高压交流套管全工况试验研究平台

近年来,团队围绕我国套管运行故障频发但无一种有效手段对套管运行状态进行感知、预警和防护的问题,成立了技术攻关团队,深入开展交直流套管运行状态一体化监测、状态评估和预警技术,在硬件开发、软件算法及运行可靠性提升等方面实现了多个创新和技术突破,实现了套管运行状态的高精度、多维度感知,使套管故障的有效预警从不可能变成可能,可防患于未然,保障套管长期安全可靠运行,相关技术和产品已在国内多个省的变电站或换流站应用,为套管的智能运维和质量管控提供了重要的技术支撑。

三、成果(专利)简介

1.成果的专利情况

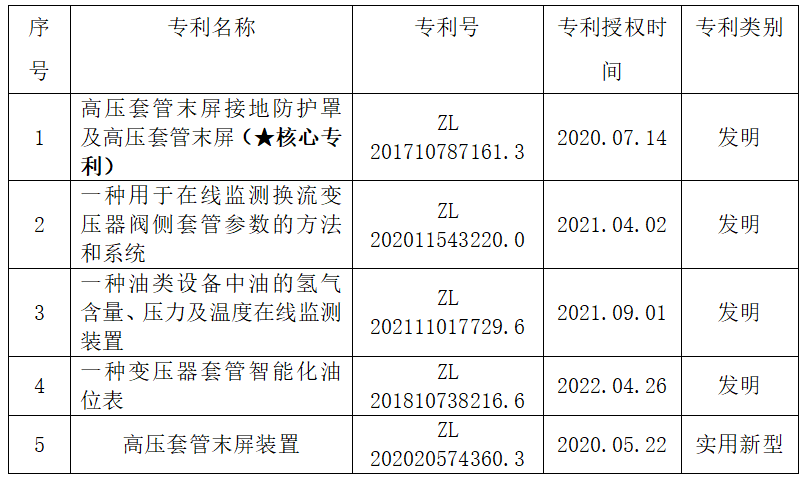

成果包含了5项授权专利,其中发明专利4项。“高压套管末屏接地防护罩及高压套管末屏”为本成果的核心专利。成果包含的专利如表1所示,专利证书见附件。

表1 成果包含的专利列表

2.成果简介

(1)系统构成

交直流套管高精度高可靠性状态感知系统由中国电科院历时6年自主攻关,经历了理论研究及方案论证、系统设计和算法开发、系统制造和试验验证等研制过程,攻克了多个技术难题,解决了套管现有监测技术的问题和不足。系统由智能传感器、在线监测终端和人机交互平台组成,智能传感器包括一体化末屏装置和油状态传感器,安装于套管上,用于测量相关信号;在线监测终端安装于变压器附近,对信号进行处理分析,人机交互平台用于对监测数据进行管控和展示。系统可监测参量包括介损、电容量、泄漏电流和局部放电特征等绝缘状态参量,油中氢气含量、油压、油温和油中微水含量等油状态参量。

(2)技术创新

1)发明了业内独有的一体化末屏装置

提出了基于零磁空间技术的套管末屏微电流传感器高效能磁屏蔽方法,发明了高压套管一体化末屏装置,实现了末屏泄漏电流、局放脉冲电流精确感知与套管末屏接地等多功能一体化集成,不改变套管末屏原有接地方式,解决了强电磁干扰下末屏微电流信号精确感知和末屏可靠接地“兼容”难题。研制的一体化末屏装置获得了套管厂家的认可,目前已在ABB、HSP、PV、南京电气、西套等10余种套管上实现了工程应用,解决结构安全性、可靠性问题;内置军品级电流传感器,体积小、性能好、可靠性高,解决微电流测量准确性及稳定性问题;独有的高效能磁屏蔽结构,构造近零磁空间,实现了强磁场干扰下末屏电流信号精确感知,解决微电流测量磁场干扰问题;首创末屏装置接地可靠性校验方法,解决现场末屏接地不可测的盲区问题。

2)首次实现套管油状态参量“四合一”智能传感

研制了基于固态钯合金薄膜技术的套管油中氢气传感器,实现了非循环油流条件下油中氢气含量的接触式测量;发明了基于隧道磁阻技术的油纸绝缘套管高精度、高频响智能化油位传感器。设计了具有取油和排气功能的分段式、模块化取油口连接组件,提出了多参量传感器集成方法,发明了套管油状态在线监测装置,实现了油纸绝缘套管油中氢气含量、油压、油温和油中微水含量的“四合一”多维度非侵入式精确感知。

3)提出了套管绝缘状态参量高精度分析算法

基于时频域特征融合的套管绝缘状态参量高精度分析算法内置于在线监测终端,是基于大量实际运行环境下套管原始波形数据进行特征提取算法的训练、参数优化调配及性能验证,获得的满足现场实际环境要求的理论分析算法。解决了直流电压、谐波干扰、频谱泄漏及频率波动所引起的相位偏移问题,大幅度提升了套管介损因数、全电流、电容量、局部放电特征在线监测准确性。

4)基于全工况试验的状态感知系统硬件性能提升方法

提出了基于全工况试验的状态感知系统硬件性能提升方法,可充分考核感知系统在模拟运行工况下(电压电流长期联合作用、过电压、机械振动等)的测量准确性和运行可靠性,并检验套管发生典型故障时感知系统的故障响应特性,显著提升了感知系统的硬件性能,保障了系统的长期运行可靠性。

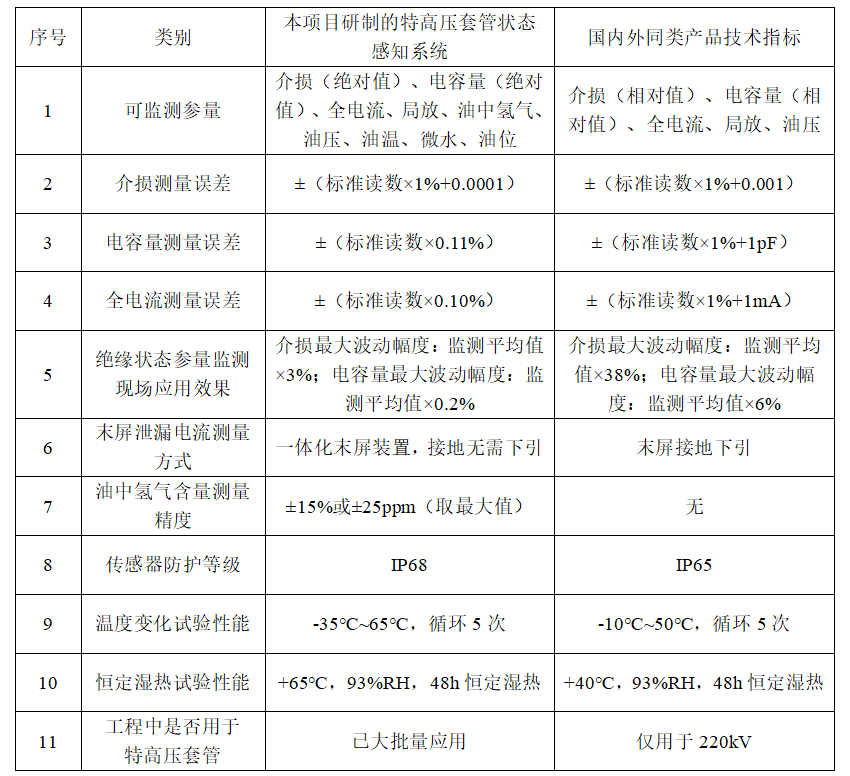

(3)技术参数

系统的套管介质损耗因数在线测量误差由标准(DL/T 1432.3)要求的“不超过±(标准读数×1%+0.001)”提高至“不超过±(标准读数×1%+0.0001)”,介质损耗因数在线测量相对标准偏差由标准(DL/T 1432.3)要求的“小于3%”提高至“小于0.3%”,可准确反映套管因故障或温度变化引起的绝缘状态变化。油中氢气含量测量精度达“±15%或±25ppm”,同类产品中仅本状态感知系统应用于特高压套管,感知系统在安全性、准确性、可靠性及参量多样性等方面全面优于国内外现有产品,绝缘状态分析准确度及稳定性较国内外同类产品提升了一个数量级。

表2 产品技术参数及与国内外同类产品的比较

(4)报告及第三方评价

1)产品通过了CNAS认证的全套型式试验(包括测量准确性、电磁干扰、极端环境、绝缘性能、机械性能、安全性、防护等级等9个大类共30项试验)和国家高压计量站准确度计量试验。

2)产品于2021年7月通过了由中电联组织的新产品鉴定,以陈维江院士为主任委员的鉴定委员会一致认为该产品综合技术性能达到国际领先水平。

(5)获奖证书

成果先后获得2019年度中国电科院职工技术创新成果暨青年创新创意大赛一等奖、2019年度全国电力职工技术创新奖二等奖和2021年度全国颠覆性技术创新大赛优胜项目奖。

四、成果(专利)转化情况介绍

交直流套管高精度高可靠性状态感知系统由中国电科院完全自主研发,是目前国内外唯一可实现套管关键状态参量实时精确在线监测的产品,拥有套管一体化末屏装置、绝缘状态高精度分析算法、套管油状态“四合一”传感等多项独有技术,性能参数全面优于同类产品,技术先进性突出、推广价值高。

2020年至今,中国电科院对有成果转化意向的公司进行全面评估和遴选,通过技术秘密许可的形式先后与4家公司签订了成果转化合同。成果的市场化运营成效显著,成果转化合同额1018万元。目前成果已在河北、山西、山东、江苏、浙江、安徽、河南、蒙东、陕西、湖北、吉林等16个省37个变电站/换流站的273支套管上应用,涵盖66kV~1000kV电压等级套管,应用套管涵盖ABB、PV、HSP、传奇、南瓷、西套等国内外主要套管厂。成果在特高压交流变压器(高抗)套管上的应用系国内外首次实现特高压套管运行状态的精确感知,目前成果已在26个特高压变电站的204支特高压变压器(高抗)套管安装应用,所有应用的系统运行情况良好,监测数据准确稳定,为特高压变压器(高抗)套管的安全运行提供了有效的监测手段,提升了设备数字化和智能化水平,减少了运维成本,为保障电网安全运行提供了重要支撑。

五、经济效益与社会效益介绍

中国电科院可通过技术许可、产品销售和技术服务等方式带来直接经济效益,截至目前的成果转化合同额1018万元、技术服务/研究合同额约2000万元,预计未来5年每年可带来约3000万元收入,成果的大面积应用还能在节省运检支出、减少电网停电损失方面带来显著的间接经济效益。

本成果实现了套管运行状态的可视、可知,使套管运行状态不再成为“盲区”,可有效预警和避免套管事故发生,防患于未然。对套管实现长期有效“监护”后,能在不停电的前提下就能准确掌握其运行状态是否保持平稳或发生恶化,根据监测数据采取针对性的运维措施,套管的运维工作方式也可以得到优化,真正实现套管的运维方式从频繁的“停电检修”变为有异常才开展的“状态检修”,节省了运维成本、提高了运维效率、提升了运维质量。

成果在套管设备上的应用,实现了套管这一电网关键核心设备的数字化改造,提升了我国高压套管状态感知技术水平和套管运维技术的数字化水平。基于监测系统获得的套管运行状态监测数据,为未来建立面向不同工程、不同电压等级、不同厂家的套管统一运行管控平台奠定感知层面的坚实基础,将成为制定基于大平台、大数据的交流套管运行管理办法、新型运维策略制定的关键依据,对于保障电网运行安全,支撑构建新型电力系统具有重要意义!