【高价值专利(技术)成果】山东核电公司:海阳核电核能综合利用创新示范

海阳核电核能综合利用创新示范

完成单位:山东核电有限公司

主要完成人:吴放、李焕荣、徐国彬、张真

一、研发背景

1.申报单位基本情况

山东核电有限公司(以下简称“山东核电”)于2004年9月在烟台注册成立,全面负责海阳核电项目的开发、建造、运营和维护管理,由六家单位出资组建,国家电力投资集团有限公司作为控股单位持股65%,现有员工1216人。

海阳核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组、预留2台扩建余地。一期工程1、2号机组是国家三代核电自主化依托项目,已于2019年1月全面建成投产,累计发电约823.4亿千瓦时。二期工程3、4号机组项目于2022年7月7日正式开工建设。三期工程5、6号机组与一体化小型堆示范工程9月14日取得开展前期工作许可。

在确保机组安全稳定运行前提下,在国内率先开展大型压水堆热电联产研究与实践。先后建成投运“暖核一号”一期31.5MW、二期202.5MW核能供热工程,将海阳打造成为全国首个零碳供暖城市,“暖核一号”获评“2021年央企十大超级工程”;三期900MW供热工程已开工建设,预计2023年供暖季投运。同时,建成世界首个“水热同传”示范工程和“水热同产同传”试验工程,积极拓展核能多元化应用场景,“开展山东海阳等核能综合利用示范”写入国家“十四五”规划。坚持创新驱动,获批筹建山东省核电技术与安全技术创新中心等科研平台,牵头成立零碳能源产业技术研究院。

多年来,山东核电获评“全国文明单位”、中国核学会科普奖先进单位、全国安全文化建设示范企业、山东省“十四五”规划实施创新试点单位等,多个集体、多名员工受到国资委、中央企业团工委等表彰。

2.项目研发背景

根据国际原子能机构统计,世界各地大约有43座反应堆在发电的同时提供集中供暖,主要分布在俄罗斯、东欧、北欧等国家和地区。前苏联及北欧几个国家从上世纪60年代开始核能供热技术研发与市场应用,核能供热的安全性与可靠性已经得到验证,至今积累了超过1000堆•年的成功应用经验。

瑞士的贝兹诺核电站位于莱茵河畔,1号机组1969年投入运行,2号机组1971年运行,两台机组共计730MW,1976年政府要求改供热,1978年按照抽汽供热路线完成供热改造,最远供热距离为23公里,供热热量146GWh。

1964年,前苏联首次提出核能供热。至今,俄罗斯核能供热技术一直在不断发展,取得了大量技术成果和工程应用经验。前苏联及俄罗斯核能供热技术和应用大体经历了五个阶段。第一阶段为作为钚生产堆的辅助供能为周边城市供电和供热,如1961年热列兹诺戈尔斯克矿物化工的武器级钚的双用途工业铀石墨ADE-1反应堆、ADE-2陆续投产后为完全承担了热列兹诺哥尔斯克城市(约10万人口)热能和电能需求。第二阶段采用核电站汽轮机抽汽供热技术供热。1968年,前苏联的别拉亚尔斯基核电站首次使用凝汽式汽轮机的非调整抽汽供热,除了满足核电站内部用热外,还为附近的住宅区提供热源,总供热功率达到137MW。第三阶段是核能热电厂阶段。1972年,阿克套核能热电厂(目前位于哈萨克斯坦)开始运行,是前苏联第一座快中子反应堆BN-350,其发电功率为50MWe、供热功率为100MWth,同时具有一定的海水淡化生产能力,该机组于上世纪90年代停运。第四阶段是利用专门的低温核供热堆供热,低温核供热堆仅用于供热。1982年在高尔基市(目前为下诺夫哥罗德市)及1983年在沃罗涅日市开始分别建造低温核能供热厂,设计装机功率都是1000MWth,每个工厂建2个AST-500反应堆,后因切尔诺贝利核事故发生之后民众强烈反对而停建。第五阶段是漂浮式核能热电站阶段。作为世界首个漂浮式核能热电站的“罗蒙诺索夫院士”号漂浮式核电机组,是俄罗斯先进能源技术之一。该漂浮式核能热电站主要用于北极地区的热能和电能供应。“罗蒙诺索夫院士”号漂浮式核能供热厂有2个反应堆,总热功率为300MWth,总发电功率为70MWe。2019年,俄罗斯原子能公司(Rosatom)于2019年批准了《2100年长期核能发展战略》,强调核能多用途发展,包括核能供热、海水淡化等。

总体来看,世界各国在核能供热领域已经有了较长的历史和相当范围的应用,但应用还很不充分。核能供热技术研究在核电热电联产技术、供热堆技术、多功能小堆技术方面都取得了长足的发展,从投产项目来看,核电热电联产技术的工程可行性及商业可行性都得到了一定程度的验证。

我国核能供热技术研究起步较早,清华大学在发展我国核能供热技术研究方面做出了突出贡献。从1980年代开始,清华大学在国内率先开展供热堆技术研究,于1990年代初建成5MW低温供热堆,在此基础上进一步开发了可用于不同应用场景的第二代壳式轻水低温核供热堆NHR200-I型和NHR200-II型。NHR200-I型主要用于城市供热,供热二送回水温度分别为120℃和70℃热网水。NHR200-II型可用于城市热电联产、工业蒸汽、海水淡化等。1990年代至2000年前后,清华大学开发并建成的10MW高温气冷堆(HTR-10),该堆型技术先进,其发电、供热(制冷)、制氢等多种技术和用途都得到验证。

2016年,国家作出“推进北方地区冬季清洁取暖”和“打赢蓝天保卫战”的重要指示。2017年,国家发改委等10部委联合印发《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》中明确提出“加强清洁供暖科技创新。2021年,国家“十四五”规划明确提出“开展山东海阳等核能综合利用示范”,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出“积极稳妥开展核电余热供暖”,国家能源局《“十四五”能源领域科技创新规划》重点任务中明确规划了核能综合利用技术的示范试验。

我国北方地区的海阳核电站、红沿河核电站、田湾核电站等机组在设计之初就考虑了利用辅助蒸汽向厂内办公区域供暖,积累了一定的设计经验。2018-2019年,海阳核电厂1、2号机组陆续投产后,即启动利用辅助蒸汽为核电厂周边区域提供核能供暖的技术研究和工程项目。2019年核能供热项目建成投产,在国内率先实现了大型核电机组商业化对外供热,供热面积达70万平方米。被国家能源局命名为“国家能源核能供热商用示范工程”。该项目取得的重要突破包括核能供热的监管和评审模式、核能供热的公众可接受性、核能供热商业模式等,并在核能供热设计、调试、运行、公共关系等多方面获得了宝贵的经验。2021年11月,海阳核电厂投产国内首个大型核电机组热电联产供热项目,为海阳市城区450万平米集中供暖区域提供核能暖,供热能力202MW,供暖主干网43公里。山东核电创造性地落实了习总书记关于“加快推进北方地区冬季清洁取暖”的重要指示,率领项目团队全面研究核能供热特点和技术难点,在国内率先开展大型压水堆热电联产研究与实践,创立“海阳核电核能综合利用”创新品牌,被国际原子能机构在全球推广。

二、发明团队介绍

山东核电全面贯彻落实创新驱动发展战略,构建以核能发电为中心,核能综合利用同步实施、多元多路径的创新布局;建立了山东省核电技术与安全技术创新中心、山东省叶奇蓁院士工作站海阳核电分站、烟台市核能综合利用创新创业共同体、烟台市核能与核能综合利用技术创新中心等科创平台;成立了零碳能源产业技术研究院(烟台)有限公司,以科技创新赋能企业高质量发展。

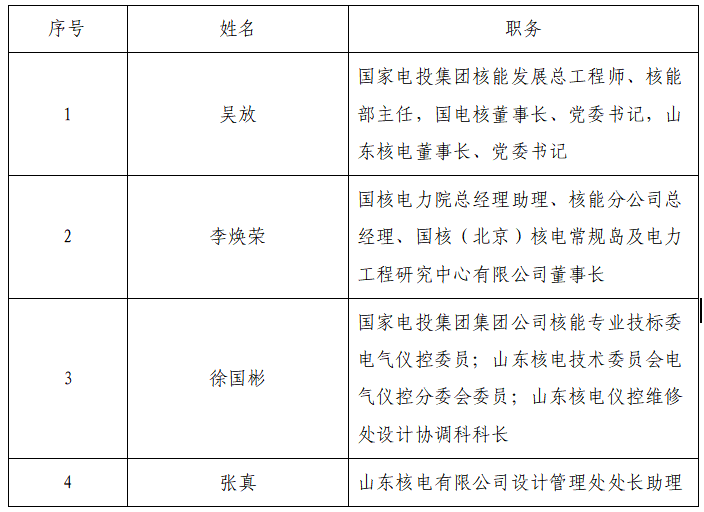

海阳核电核能综合利用创新示范项目作为山东核电重大科研项目,依托公司各级科技创新平台,成立了海阳核电核能综合利用创新示范项目组。项目主要研制人员50人,核心技术团队20人,其中包括硕士研究生人数7人,大学本科人数13人。团队主要成员情况见下表:

三、成果(专利)简介

1.成果简介

山东核电协同技术合作伙伴,从前期设计、安全审评到电厂运行策略等多个环节,开展全面分析、评估和论证,创新攻克了系列技术难题,对项目成果进行总结,其创造性、先进性主要表现在以下几个方面:

(1)合理的核能供热技术路线。核电机组年利用小时数约8000小时,除规划的换料大修(AP1000机组换料大修间隔为18个月)外几乎全年处于满发状态,因此核能供热可持续的前提是尽量减少供暖对机组利用小时数的影响,在火电热电联产中应用较为广泛的需要在供暖季前后通过停机进行供热切换的双转子互换、切缸等技术方案在核能供热中适用性较差;传统的带背压机抽汽梯级加热技术将造成控制系统的大量改造、扩容,对于改造机组的影响冲击巨大;核电机组乏汽热量巨大(1700~2000MW),但品味较低,置换该部分余热需要规模化的用户以及较高的成本,当从方案靠的角度经过充分的比选论证,开发了的抽汽供热技术路线。

(2)审慎的安全评估保障措施。本项目是世界上首次实施的1200MW级核电机组抽汽供热技术改造,属于独立于机组原设计之外的技术改造项目,对核安全的影响评估的准确性、完整性是决定项目成败的关键。抽汽供热会对机组引入全新的工况,通过全面分析新工况产生的影响,借助电厂模式和CENTS工具,深入细致的开展对核岛事故和运行瞬态、辐射防护措施、一回路系统/设备等关键安全、运行问题的研究和评估,开创了一整套完善国内首创的供热改造评估方法,制定了一套完善的供热改造标准体系,包括《压水堆核电机组供热可行性研究技术规定》、《压水堆核电机组供热技术规范》、《核电厂对外供热项目实施导则》,目前均已完成标准立项。

(3)完备的主机改造优化方案。供热改造后增加抽汽接口对汽轮机安全运行提出挑战,需要进行完善的评估分析,包含采用CAESARⅡ对高压排汽管进应力分析优化;通过流场模拟及有限元分析评估汽轮机叶片安全;通过复核计算对汽轮机超速、叶片水蚀、气缸稳定性、MSR安全、凝汽器安全等进行分析。结合评估结论,制定了抽汽调节阀选型要求,开发了核电机组专用的湿蒸汽介质+供热负荷调节+汽轮机保护的大口径快关调节阀,完成了对MTC及TGSEC系统的优化调整。

(4)可靠的综合运行控制策略。核能供热改造后电厂由原本的单纯发电转变为电、热联合产出,热电协同控制需要对电厂控制系统、运行人员提出更高的要求。项目组对核安全、汽轮机安全等评估,制定了一系列的运行控制策略,包括:开发堆-电-热控制方案;改造PLS+新增PLC最优化供热控制;编制运行人员供热运行培训教材;开发供热工况下汽轮机高压缸排汽/进汽压力压比控制,保护汽轮机高压缸叶片;制定供热工况流量压力控制曲线,辅助运行人员精确控制;首次在常规岛侧设置抽汽阀门、管道在线振动监测系统,监测管道振动情况并为后续更大规模供热提供参数支持。

(5)共赢的供热联合运行模式。项目开创了“核电厂+政府平台+供热企业”的联合运行商业模式,坚持“居民用暖价格不增加、政府财政负担不增长、热力公司利益不受损、核电企业经营做贡献、生态环保效益大提升”的原则,搭建各方互惠互利的合作平台,供热价格由原来的22元/平米下降到21元/平米,实现了核能供热的既“暖身”又“暖心”,有力保障了项目的落地实施。创新的商业模式实现了当地居民、地方政府、热力公司、核电企业以及生态环境的多方共赢。能适应我国北方大部分地区,可推广借鉴。

(6)坦诚开放的核能科普宣传。项目找准切入点,在各方支持下进行了有效的公众沟通,打破“核”的神秘感,增进“暖”的亲密感,取得了良好沟通效果,为核能清洁零碳供暖实施落地和推广营造了良好氛围。项目从技术路线选择阶段就高度重视公众关切,采取了多重隔离回路消除公众担忧,安装额外仪表帮助相关方了解重要安全信息,选择商业模式顾及各方利益,与媒体保持积极良性互动等,这些良好实践都可成为其他核能供暖项目开展公众沟通工作的样板。

(7)经济的多能联合传输技术。世界首套“核能+水热同传”系统,基于核能及“膜法”海水淡化技术,创造性的实现了同时供热与供生活水的耦合。一套系统单程管道既供热又供水,取代常规供热双程管道、供水单程管道攻击两套系统“三程”管道。具备清洁、高效的特点,节省管网建设投资及运维成本50%以上,为后续同步解决供热、供淡水提供了全新方案。已授权两项实用新型专利。

“暖核一号”创新成果和良好实践得到了行业内外、各界媒体的一致好评和高度评价。项目投运获得968家媒体、网站及客户端报道信息1.6万余篇;“新华、人民、央视”三大中央核心媒体公众号、客户端等融媒体阵营联合发布,推出了4个10万+微信、12次央视报道,其中央视财经经济半小时进行了深度采访报道。海阳核能供热项目作为中国唯一的案例入选世界核协会2021年《世界核电厂运行实绩报告》;项目被评为“2021年央企十大超级工程”;项目在第七届中国品牌论坛上获颁“2021品牌创新案例”奖;“‘暖核一号’投运!海阳成为全国首座‘零碳’供暖城市”入选2021年度核与辐射安全国内十大新闻;“全国首个核能‘零碳’供暖城市落地海阳”入选2021山东年度能源新闻。

“暖核一号”项目累计完成三个供暖季安全稳定运行,累计外供热258.2万吉焦,节省原煤消耗21.2万吨,减排二氧化碳38.5万吨。与核能供暖之前相比,热力公司的员工的工作环境得到有效改善,城市环境也有效提升,供暖季空气中的PM2.5下降了16%,天气优良率上升了17%(数据来源与烟台市生态环境局海阳分局);减少向环境排放热量150万吉焦,区域海洋生态环境提升明显,区域供暖季空气质量得到明显提升。搭建各方互惠互利的合作平台,供热价格由原来的22元/平米下降到21元/平米,实现了核能供热的既“暖身”又“暖心”。

“核能+水热同传/同产同送”作为世界首个该技术的工程实践,相比于常规供水、供热,具有清洁、高效的特点,在建设投资、运维成本、国土资源占用方面具有显著优势,其投资、运维成本比常规个供热、供水降低50%以上,该创新技术为同步解决我国北方地区清洁热源和淡水资源短缺提供了全新的技术方案,在节约国土资源、带动产业升级、拉动社会投资方面具有非常重要的引领和示范意义。

2.专利简介

海阳核电核能综合利用创新示范积极开展全过程知识产权管理。

(1)项目立项前,进行知识产权检索分析,包括技术创新情况、知识产权保护现状、知识产权资源利用、技术开发和知识产权保护重点、知识产权风险防范等内容。

(2)项目立项时,根据项目科技投入明确发明专利申请量目标。科技投入对发明专利申请量的比例依据项目性质、公司年度专利工作安排等因素确定。在项目经费预算中制定合理的知识产权费预算,并考虑后续维持阶段的费用安排。

(3)项目开发过程中,做好知识产权保护和风险防范工作,对产生的发明创造进行知识产权保护策略研究。适于申请专利的,适时提出专利申报;适于技术秘密保护的,及时采取保密措施并进行技术秘密的认定和管理;需要软件著作权登记的,进行软件著作权登记。

(4)项目产生的技术、产品进入市场前,进行知识产权风险评估。

(5)项目验收时,出具知识产权分析报告,并将知识产权目标的完成情况作为验收的必备条件之一。

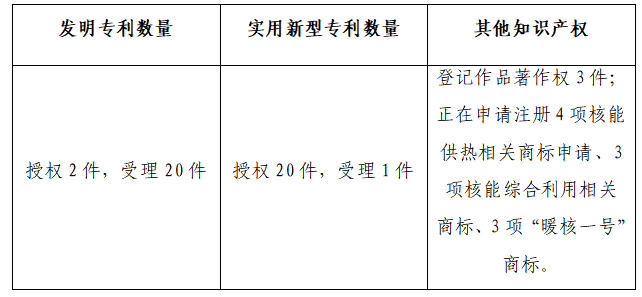

项目重视重要成果的专利储备,关键技术的战略布局。现有知识产权成果情况见下表。

专利技术《一种核电厂抽汽供热系统在线监测系统的数据采集系统 》、《核电机组的信息监控装置 》、《压水堆核电机组供热系统》、《补水除氧装置和压水堆核电机组供热系统》、《汽侧单元制、水侧联合制的核电厂多机组供热系统》已在国家能源核能供热商用示范工程(核能供热一期31.5MW供热项目)和“暖核一号”二期202.5MW供热项目中得到应用。

核心发明专利《核电厂供热装置控制系统及方法》技术已在海阳核电厂900MW抽汽供热项目的设计中得到应用,预计将在2023年供暖季正式投入使用。本发明提供的控制策略调节方式灵活,提高了核电机组的自动化程度,降低了人因失误风险,提高了机组的可用率,减少了发电量的损失,具有较高的经济价值;本发明对反应堆和汽轮机负荷匹配曲线的优化,避免了供热变负荷运行期间反应堆一回路参数的扰动,提高了核电机组供热运行期间的安全性、可靠性,确保了核安全;本发明在核电供热控制领域开展了开创性研究工作,其成果可为核电机组供热设计、改造提供借鉴,具有较强的推广价值和社会意义。项目授权专利清单见下表。

四、成果(专利)转化情况介绍

1.政策支持有保障

经合组织核能机构向二十国集团提交的《碳循环经济中的核能》报告中建议支持核热电联产示范计划,将核能在电力以外的应用纳入脱碳途径。国家“十四五”规划明确提出“开展山东海阳等核能综合利用示范”。本项目的成功实践,是推广国家清洁能源战略新成果、展示山东省核能产业发展新突破、推进北方地区清洁取暖的关键一步。

2.市场用户有需求

2021年,山东省人民政府印发《山东省能源发展“十四五”规划》,将建成国家能源核能供热商用示范工程,实现海阳市450万平方米核能供热 “全覆盖”,打造全国首个“零碳”供暖城市纳入规划,提出积极推进海阳核电向烟台市区、青岛即墨等地跨区域供热。

2022年山东省人民政府印发《山东省人民政府关于印发2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第一批)的通知》(鲁政发〔2021〕23号),明确青岛、烟台、威海3市将核能供暖纳入城市供暖规划,3市参照不高于 “煤改气、煤改电”清洁供暖补贴标准制定符合本地实际的核能供暖支持政策。

2021年,山东省能源局委托山东核电牵头开展胶东半岛核能综合利用专题研究,旨在结合当前胶东半岛的能源供给现状,规划半岛核能综合利用项目,助力山东省新旧动能转换。山东核电组织山东电力工程咨询院、清华同衡规划设计研究院共同研究,规划了半岛核能供热、海水淡化、核能制氢多种核能综合利用场景,依托于胶东半岛海阳、荣成、招远及莱阳(储备)四大核电基地,打造以“清洁的电、零碳的暖、纯净的水、绿色的氢”为依托的胶东半岛核能综合利用方案。依托核电厂址发展核能综合利用是实现能源结构调整、低碳清洁发展的重要途径,项目的实施可以大大减少胶东半岛化石能源消耗并大幅减少污染排放,为胶东半岛实现双碳目标作出巨大贡献,打造可在全国范围内推广实施的核能综合利用“山东方案”。

3.技术研发再启航

在“暖核一号”、“水热同产同传”项目取得良好示范应用的背景下,山东核电深知核能综合利用项目推广任重道远,我国在运、新建的核电基地通常按照群堆建设,一个核电基地往往有4~8台核电机组,这也形成了一个庞大的能源中心,结合核电厂远离城市负荷中心的选址特点,核能综合利用必须搭配长距离输能技术、能源综合调储技术、才能匹配大规模能源用户的需求。山东核电进一步规划了“暖核一号”三期900MW核能供热工程、日产30万吨海水淡化工程、“风光核储”一体化能源工程等技术研发工作,部分项目已论证完成,即将进入工程实施阶段。

核能综合利用功在当代,利在千秋,我们坚持以“温暖一座城、湛蓝一片天,涵养一方水土、保护一方生态”的理念,积极开发核能综合利用项目,充分发挥核能清洁优势,为我国核能产业发展及创造性落实“中国3060”目标探索新路径、开辟新跑道,为推动我国核能产业跨越式发展、助力国家能源发展新战略吹响了号角。

五、经济效益和社会效益

1. 经济效益

“暖核一号”一期项目于2019年11月正式投运、二期项目于2021年11月正式投运,项目累计完成三个供暖季安全稳定运行,切实产生8676.52万元的经济效益,计算依据如下:

2019年:热量291625(GJ)*热价30.52(元)=8900395(元)=890.04(万元)

2020年:热量290732(GJ)*热价30.52(元)=8873140.64(元)=887.31(万元)

2021年:热量1971192(GJ)*热价35(元)=68991720(元)=6899.17(万元)

项目累计外供热258.2万吉焦,节省原煤消耗21.2万吨,减排二氧化碳38.5万吨、烟尘1460吨、二氧化硫2511吨、氮氧化物2374吨。与核能供暖之前相比,供暖季空气中的PM2.5下降了16%,天气优良率上升了17%(数据来源与烟台市生态环境局海阳分局);减少向环境排放热量150万吉焦,区域海洋生态环境提升明显,区域供暖季空气质量得到明显提升。“水热同产同传”科技示范项目投运以来,极大提升了核电员工倒班宿舍区的供水保障性、改善了生活用水水质,所供热的接待中心供暖效果得到明显提升,其配套的储热罐及电锅炉系统也使得园区用能更加灵活、可靠。

此外,2021年下半年,国内外能源供应紧张,煤炭天然气等化石能源价格飙升,核能供暖稳定、可靠、大体量、可负担的优势更加凸显。海阳市政府经过综合研判,做出了居民供暖价格降低1元的决定,呼应了海阳人民的心声,增强了海阳人民的获得感。实际上,在今年燃煤价格飙升情况下,实现核能供暖后老百姓得到的实惠远不止1平米省1元。随着燃煤价格的飙升,传统的燃煤供暖成本将显著增加。如果居民取暖费不变,则需要靠政府财政补贴和热力公司来消化巨额燃料成本增加,这会大大增加政府财政负担,挤占其他各种民生投入资金。

2.社会效益

核能作为清洁能源,具有能量密度高、零排放的特点。开展核能综合利用,利用核能供暖、制水可以有效压减区域煤炭消费,统筹区域热能资源,优化区域用能结构,改善生态环境,服务民生,释放区域发展环境容量;同时可以有效缓解地方水资源短缺问题,减少对地下水资源的开采,起到涵养生态、造福地方的作用。

核能供暖没有新建热源站,没有额外增加燃料消耗。通过对建成机组改造,提高电厂热效率,从而获得更多清洁零碳热源,这种价值创造为后续各环节价值分配创造了条件。核能供暖成本与各种化石能源相比是有竞争力的。实现核能供暖后,原有地方供热企业运行更加简洁高效,运将维成本有所降低。保证了核能供暖的“可负担性”。

经合组织核能机构向二十国集团提交的《碳循环经济中的核能》报告中建议支持核热电联产示范计划,将核能在电力以外的应用纳入脱碳途径。本项目的成功实践,是推广国家清洁能源战略新成果、展示山东省核能产业发展新突破、推进北方地区清洁取暖的关键一步,为我国核能产业发展及创造性落实“中国3060”目标探索新路径、开辟新跑道,为推动我国核能产业跨越式发展、助力国家能源发展新战略吹响了号角。