【高价值专利(技术)成果】国网上海市电力公司:智能配电网同步相量测量技术

智能配电网同步相量测量技术

完成单位:国网上海市电力公司

主要完成人:杨建平,刘舒,柳劲松,朱征,方陈,时志雄,谢邦鹏,沈冰,徐琴,魏新迟

一、研发背景

近年来,为更好支撑大规模分布式电源与电动汽车等互动负荷接入,智能配电网发展迅速。智能配电网的源网荷呈现出常态化的快速随机波动,如光伏发电出力秒级波动可达50%,造成节点电压频繁变化、系统运行风险突增;同时,其故障特征易受谐波、噪声干扰而导致传统的故障定位方法可靠性下降,故障检测和区段定位准确率低于95%。智能配电网的“可观性”面临新的严峻挑战。同步相量测量技术为提升智能配电网的可观性、保障安全可靠运行提供了新的思路和方法。但仍存在以下难题:

①在相量量测计算上,配电网线路短、双端电压相角差小,相角精度要求比输电网高一个数量级;存在多次谐波/间谐波以及强噪声,相量高精度计算困难。②在功能应用上,配电网瞬变动态特性更为复杂,需对运行态进行实时感知和优化(可精简一些);高电力电子化造成高阻接地等故障精确诊断和定位困难;孤岛运行和并离网快速切换需求激增等。对此,现有的输电网同步相量测量系统技术无法直接应用。

为此,国网上海市电力公司组建了清华大学、山东大学、山东科技大学、中国电力科学研究院、南瑞集团等国内知名高校、研究院和产业公司的高水平研究团队,依托国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目,联合攻克了智能配电网高精度同步相量传感计算、秒级混合运行状态估计、高准确率故障检测与区段定位等技术难题,构建了融合“相量测量装置-运行感知优化-故障诊断控制”的智能配电网同步相量测量系统,建成上海临港新片区智能配电网PMU重大示范工程。

二、发明团队介绍

技术成果由国网上海市电力公司牵头,清华大学、中国电科院、许继集团等13家单位组成的产学研用攻关团队,依托国家重点研发计划项目“基于微型同步相量测量的智能配电网运行关键技术研究”共同攻关完成,形成以“一种提高参数辨识精度的配电网PMU配置方法”为核心的智能配电网相量测量关键技术应用成果,获得了国家工信部十三五重大成果推荐,并获得了2022年国网科技进步一等奖。团队在智能配电网、同步相量测量技术、故障诊断定位与测距、配网安全稳定分析等技术领域和重大装备系统研制方面均具有深厚的研究基础和丰富的研究经验,承担国家973/863/支撑计划/自然基金/国际合作项目等70余项,在实验室能力方面具备多个国家重点实验室、国网公司重点实验室为技术突破和成果提供技术支撑。

团队聚集业内优秀技术专家、学者共同开展创新研究和成果研发。团队负责人谢伟任国网上海市电力公司总工,中国电机工程学会城市供电专委会主任委员,IUWG工作组副组长,具有丰富的电网生产实践与科技创新经验;清华大学陆超教授,特别研究员,教育部青年长江学者,电机系副主任,IEEE 高级会员;山东大学张恒旭教授,电气工程学院副院长,WAMS Light 理念的提出者和首套系统构建者;上海交通大学严正教授,电气工程系主任,中国电机工程学会城市供电专委会副主任委员,IET Fellow;中国电科院王金丽教高,国家电网公司优秀专家人才,国家电网公司运行与控制技术标准专业工作组委员。团队核心完成人均深耕电网技术二十余年,引领行业发展,多次获得国家、电力行业、省部级的科技奖,为成果的研发做出了积极贡献。

三、成果(专利)简介

“可观性”是智能配电网安全可靠运行的重要基础。近年来,随着风光等分布式能源、电动汽车等互动负荷的大规模接入,智能配电网源网荷呈现更强的时空不确定性,秒级尺度上随机快速多变,故障易发而定位困难,其“可观性”面临严峻挑战。同步相量测量技术是智能配电网“可观性”增强的重要解决方案。然而,在测量环节,配电网线路短,节点间电压相位差小,测量精度要求高;谐波、噪声干扰大,相量精确提取困难;用量大,需考虑高精度、微型化、低成本等因素制约。在应用环节,还面临配电网运行态快速感知优化与故障态精准诊断控制的新技术挑战。已有的输电网同步相量测量系统难以直接应用。

1.创新成果

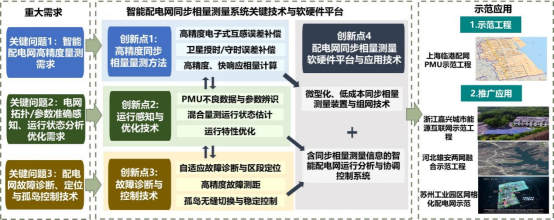

团队以专利“一种提高参数辨识精度的配电网PMU配置方法”为核心,依托国家重点研发计划,攻克技术难点,构建融合“终端高精度量测-运行感知优化-故障诊断控制”的智能配电网同步相量测量系统,合理部署PMU装置实现工程化应用,取得了如下创新成果。

![]()

图1 技术突破思路

(1)提出了“电子互感-卫星授时-相量计算”多环节高精度同步相量量测方法。发明了电容分压与双级式磁路电子式互感器新结构、卫星同步授时/守时误差建模与补偿技术以及含谐波/间谐波信号的自适应双通道相量计算方法,实现电压幅值误差≤0.026%、相角误差≤0.003°,达到目前国际最高水平。

(2)提出了基于同步相量的智能配电网运行感知与优化技术。发明了PMU不良数据辨识与线路参数辨识方法,首创了融合混合量测静态估计与同步相量动态估计的运行状态估计技术,攻克了考虑网损、新能源消纳等多要素的配电网运行优化重构难题,运行状态估计计算效率提升10倍以上。

(3)提出了基于同步相量的智能配电网故障诊断与控制技术。发明了同步相量和同步波形相结合的故障诊断与精确定位方法,攻克了低惯量、强互动配电网孤岛无缝切换与运行稳定控制技术,实现综合故障检测和区段定位准确率99.9%,故障测距误差<150米,技术指标国际领先。

(4)构建了智能配电网同步相量测量软硬件平台及应用技术。设计了SoC紧凑型硬件平台,研制了低成本、微型化、多功能配电网PMU装置,设计了光纤与5G柔性通信组网技术,研发了智能配电网同步相量运行分析与协调控制系统,有效提升了智能配电网的状态感知与协调控制能力。

依托本专利技术成果,建成国际上规模最大的浦东临港覆盖110kV-400V各电压等级的浦东临港智能配电网PMU示范工程,大幅提高参数辨识精度,实现PMU配置数量最小最优,提升电网秒级状态感知,故障定位精度比系统投运前提高10倍,并在全国多地推广应用。

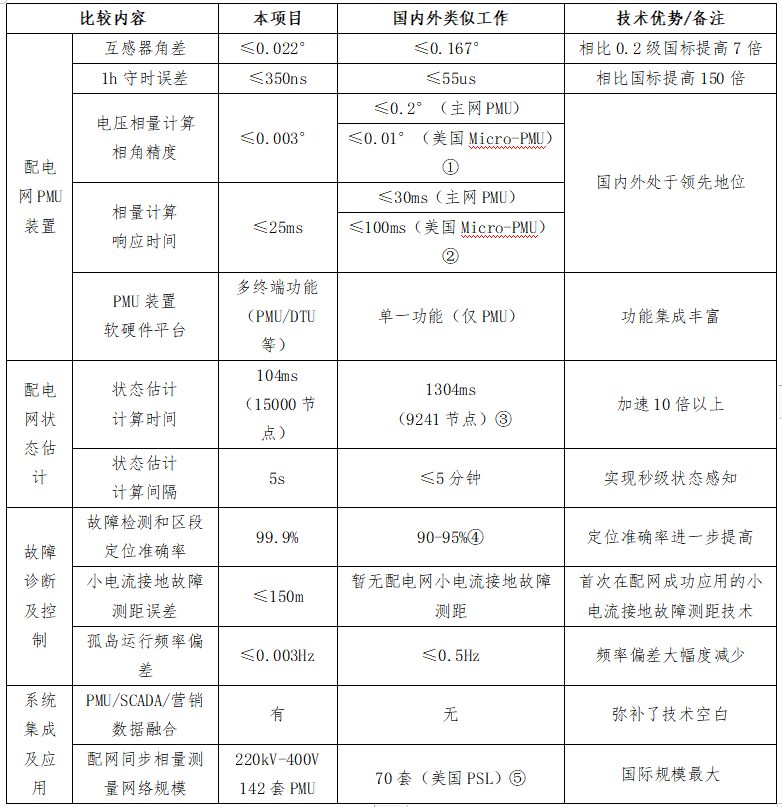

2.技术比较

技术成果与当前国内外同类研究技术的综合比较如下:

表1 技术指标对比表

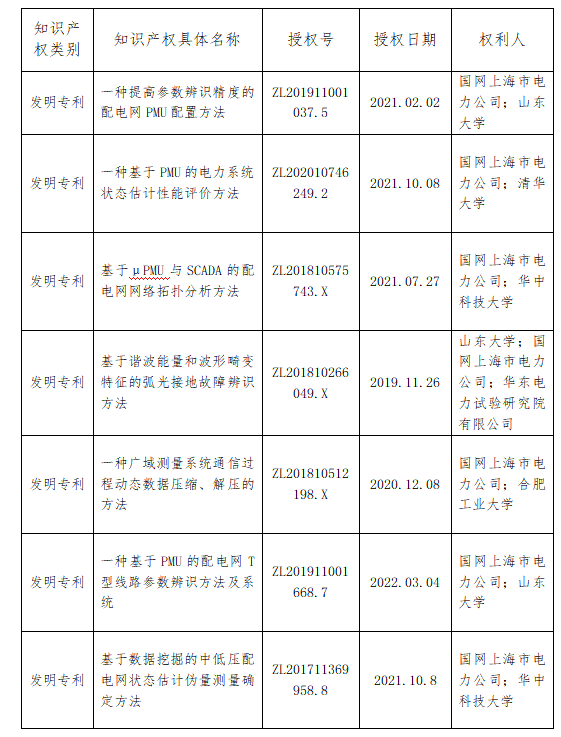

3.授权专利

本技术成果共取得授权发明专利8项,形成均衡、超前的专利布局,清单见表2。

核心专利“一种提高参数辨识精度的配电网PMU配置方法及系统”获得国网上海市电力公司专利成果奖,并开展了专利资产评估,后续将对该专利进行挂牌交易许可,可许可到南瑞、许继等其他PMU生产单位,以及设计院等方案设计单位,根据产品销售额按比例收取增量收益。

表2 知识产权清单

四、成果(专利)转化情况介绍

依托以“一种提高参数辨识精度的配电网PMU配置方法”专利为核心的配电网同步相量测量关键技术应用成果,开展以下运营转化:

1.自行实施

本技术成果依托国家重点研发计划项目“基于微型同步相量测量的智能配电网运行关键技术研究”在上海浦东临港自贸新片区建设了示范工程,在包含新能源269.5MW,电动汽车11.78MW,互动负荷357.48MW的示范区域制定了PMU配置方案,完成了全电压等级的重要位置布点,共部署142套配网量测装置,实现数据高精度采集,提高配网参数辨识精度18%,实现秒级运行状态感知与优化运行,缩短故障抢修时间1小时,支撑新能源占比超30%的配网可靠性提升至99.99%。

目前国网上海公司大力开展建设临港新型电力系统示范区建设,同时将继续部署配电网同步相量测量装置进行系统精准感知和监控,进一步推动PMU技术的发展应用和上下游产品的提升转化。

2.推广实施

技术成果试点应用于多个省市及用户侧。①基于SoC片上系统的软硬件平台,研制供配电系列终端,在陕西、山东等20余个省市试点应用,降低装置成本和体积,提高可靠性;②基于同步相量信息的主站系统应用于浙江、江苏等多地智能配电网,提升配电网可观可测能力;③基于同步定频的孤岛运行稳定控制技术,应用于上海电力大学能源互联网,实现并网孤岛无缝切换与稳定运行及多孤岛区域瞬时互联切换等,提升低压配电网的应变、协同能力。

上海电力设计院应用本核心专利“一种提高参数辨识精度的配电网PMU配置方法及系统”进行相关基于配电网PMU的同步测量系统建设工程方案设计。对上海临港配电网小电流接地故障功能验证工程,选择13.5km长的电缆和架空线混合线路,采用拓扑可观配置方案需配置PMU数量为14台,对线路电阻、电抗的参数辨识精度分别为12%和24%;采用本专利的配置方法进行优化后,PMU数量仅需11台,对线路电阻、电抗的参数辨识精度分别提升为4%和6%。表明采用本专利的技术在PMU装置数量方面可减少20%,在参数辨识精度方面可提升18%以上。

3.转化应用

技术成果研发的基于SoC片上系统的紧凑型模块化硬件平台技术,应用于许继电气,形成配电网PMU装置等相关产品,相比于主网装置体积降低86%,成本降低67%,三年新增销售额2.18亿元;②项目研制的基于同步相量测量的系列化配电网精准感知与运行控制装备及平台,应用于南瑞产品销售,三年新增销售额5.90亿元;③故障诊断定位技术转化应用于山东国瑞相关产品,三年新增销售额525万元;④配电网故障测距技术应用于山东科汇,实现多分支配电网故障的精准测距,三年销售额1248万元;⑤同步相量数据集中采集和传输技术应用于科大智能,开发同步相量智能采集终端,三年新增销售额1054.82万元。

4.专利许可

本专利已完成资产评估,评估专利许可价值60万元。后续即将进行挂牌交易,并进行专利许可;可许可到南瑞、许继等其他PMU生产单位,以及设计院等方案设计单位,根据产品销售额按比例收取增量收益。

五、经济效益与社会效益介绍

(一)经济效益

1.直接经济效益:

基于同步相量测量的系列配电网精准感知与运行控制装备、协调控制系统、相关技术软件及整体应用方案等成果,按30%的比例折算,年均销售19678万元,新增利润2900万元。后续随着新型电力系统发展,先进量测的需求日益增加,未来市场占有率将大幅提升。

2.间接经济效益:

通过降低网损增加售电效益、通过缩短故障处理时间减少停电损失。在配电网3%线损率基础上,通过提升参数精度,降低20%线损率,一个110kV变电站区域按年4000万千瓦时售电量,每度电节约成本=0.55元/千瓦时*0.03(网损率)*0.2(降网损率),增加售电效益13.2万元;按弱特征故障处理时间平均缩短1小时,年平均停电0.255次,停电损失80元/kWh,200万千瓦减少停电损失36880万元。

(二)社会效益

1.提升配电网实时监测和控制水平

通过本技术成果的使用,可以解决传统配电网设备台账信息不完善、网络拓扑结构不清、线路参数不准确的问题;提高配电网运行状态、潮流计算、短路电流计算、电网继电保护整定、安全稳定评估和控制决策精度,为超大城市配网安全运行分析和主动控制提供准确的信息支撑,从而对电网的经济运行起到重要作用促进电网、分布式能源与储能的协同增效,提高能源的综合利用率。

2.支撑城市配电网高可靠供电

通过本技术成果的推广,可以完善参数管理水平、提高配电网故障诊断与定位精度,为上海提供安全可靠的供电服务,支撑上海一流城市配电网“99.999%”以上的供电可靠率,提高用户电力获得感。

3.助力配电网新型技术发展

通过本技术成果的应用,可以提供准确的稳、动、暂态信息,提升配电网全息评价和可靠性,助力虚实结合数字模型技术和数字孪生技术,为实现智能配电网提供准确数据基础。

4.推动配电网新一代测控终端升级

通过本技术成果的应用,推动建设含同步相量测量装置的配电网新一代测量与控制终端网络,推广配电网多元数据集成和感知控制应用体系,促进装备制造和信息通信等行业的技术升级。

5.促进配电网清洁能源友好接入

通过本技术成果的应用,提高配电网的监测水平,降低分布式发电损失,将有效促进清洁能源的高效利用、优化能源供给结构,实现多种能源形势互补;同时有利于提高配电运行效率,降低网络损坏,节能减排,推动我国清洁、低碳、安全、高效的现代能源体系构建。